Résumé cours MERISE

15:47I. Notions et Définitions

I.1. MERISE

MERISE - sigle de Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise - est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet.

MERISE décrit la connaissance sous forme de 3 découpages et 4 niveaux et chaque combinaison d'un découpage et d'un niveau donne naissance à un modèle:

3 découpages et 4 niveaux donnent 12 modèles :

I.2. Les découpages

1) Communication :

Les modèles de communication décrivent les échanges ou les flux entre les systèmes, notamment des flux d'informations ou messages.

Les modèles de traitement décrivent les tâches à effectuer à la réception ou pour l'émission d'un flux d'information.

3) Données :

les modèles de Données décrivent la structure de mémorisation des informations et les représentent sous une forme qui permet un passage vers les "enrigestrement" informatique.

I.3. Les niveaux:

L'adoption de la méthode MERISE entraîne la définition des fonctions générales de l'entreprise avant la définition de l'organisation et avant la définition des outils informatiques. L'informatique n'est abordée qu'au troisième niveau, si ce type de solution est retenu.

Il suffit, pour remonter ou descendre d'un niveau, de poser les questions :

+ Pourquoi ? Alors, je remonte vers l'invariant.

+ Comment ? Alors, je descends vers le plus mobile.

L'adoption de la méthode MERISE entraîne la définition des fonctions générales de l'entreprise avant la définition de l'organisation et avant la définition des outils informatiques. L'informatique n'est abordée qu'au troisième niveau, si ce type de solution est retenu.

Il suffit, pour remonter ou descendre d'un niveau, de poser les questions :

+ Pourquoi ? Alors, je remonte vers l'invariant.

+ Comment ? Alors, je descends vers le plus mobile.

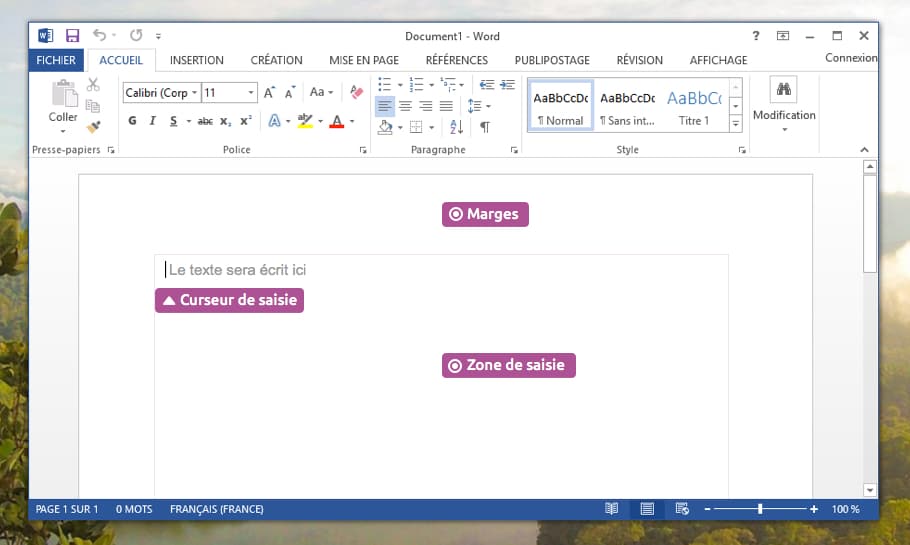

1) Le niveau conceptuel: Les objectifs de l'entreprise

Le niveau le plus invariant, il définit les fonctions réalisées dans l'organisme. Il répond à la question QUE FAIT L'ORGANISME ?.

2) Le niveau organisationnel: l'étude de l'organisation des postes de travail de l'entreprise :

Pourquoi une organisation ? Pour réaliser les fonctions de l'entreprise décrites dans la première partie. Cela répond à la question QUI FAIT QUOI ?

Dans le cas de développement sur micro-informatique ou dans le cas où l'application ne concerne qu'une seule personne, le niveau organisationnel se ramène à sa plus simple expression, un seul poste de travail.

Conceptuel et organisationnel représentent toute l'entreprise. Les deux niveaux suivants ne prennent en compte que la solution informatique retenue. Le niveau définissant l'informatique est séparé en deux :

Pourquoi une organisation ? Pour réaliser les fonctions de l'entreprise décrites dans la première partie. Cela répond à la question QUI FAIT QUOI ?

Dans le cas de développement sur micro-informatique ou dans le cas où l'application ne concerne qu'une seule personne, le niveau organisationnel se ramène à sa plus simple expression, un seul poste de travail.

Conceptuel et organisationnel représentent toute l'entreprise. Les deux niveaux suivants ne prennent en compte que la solution informatique retenue. Le niveau définissant l'informatique est séparé en deux :

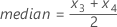

3) Le niveau logique ou externe: un niveau décrivant l'informatique sans choix de matériel ou de logiciel précis

Ce niveau décrit la forme que doit prendre l'outil informatique pour être adapté à l'utilisateur, à son poste de travail, par exemple, la maquette des enchaînements d'écran. C'est la réponse à la question AVEC QUOI ? Ou plus exactement AVEC L'AIR DE QUOI ? Le niveau logique est indépendant de l'informatique spécifique, des langages de programmation ou de gestion des données.

Ce niveau décrit la forme que doit prendre l'outil informatique pour être adapté à l'utilisateur, à son poste de travail, par exemple, la maquette des enchaînements d'écran. C'est la réponse à la question AVEC QUOI ? Ou plus exactement AVEC L'AIR DE QUOI ? Le niveau logique est indépendant de l'informatique spécifique, des langages de programmation ou de gestion des données.

4) Le niveau physique ou interne: un niveau décrivant le résultat de la méthode ou l'informatisation finale

Le dernier niveau, le plus variable, est l'outil informatique lui-même, les fichiers, les programmes.

Le dernier niveau, le plus variable, est l'outil informatique lui-même, les fichiers, les programmes.

Ce niveau dépend à 100% du système informatique retenu, du type de la base de données et des outils de développement.

II. Le Niveau Conceptuel (MCC, MCT et MCD)

II.1. Le Modèle Conceptuel de Communication

Ce modèle repose sur une approche théorique afin d'étudier les systèmes, il s'agit de la systémique. Celle-ci repose sur les principes suivants :

1 - Une approche du général au particulier. Tout système se décompose en systèmes.

2 - La méthode s'attache à identifier les échanges entre systèmes.

3 - La systémique amène à décomposer l'entreprise en systèmes homogènes d'information appelés domaines.

Le modèle conceptuel de communication représente les échanges de flux de produits, d'énergie, de personne, de valeur ou d'information entre systèmes. Ces systèmes fonctionnels appelés intervenants sont, soit externes à l'entreprise (partenaires),

Les messages sont informants ou enclencheurs. Il n'existe pas de message informant à l'intérieur d'un même domaine.

Exemple de MCC, messages et informations.

- Avis d'encaissement : numéro compte bancaire, montant à encaisser, date d'encaissement.

- Bon de livraison : numéro de bon de livraison, date de livraison, adresse de livraison, nom du client livré, nom du chauffeur.

- Chèque : numéro chèque, numéro facture, montant du chèque, date chèque.

- Demande de facturation : numéro de bon de livraison, nom du livreur, référence interne du colis.

- Demande de livraison : Référence du colis à livrer, date de livraison, adresse de livraison, nom du client.

- Facture : numéro facture, numéro colis, montant facture HT, montant facture TTC, date de paiement.

- Facture émise : numéro de client, numéro de facture, date de paiement.

- Ordre de livraison : numéro d'ordre de livraison, date de livraison, adresse de livraison, nom du client, nom du livreur.

III. Le Niveau Organisationnel (MOC, MOT et MOD)

IV. Le Niveau Logique (MLC, MLT et MLD)

V. Le Niveau Physique (MPC, MPT et MPD)

II. Le Niveau Conceptuel (MCC, MCT et MCD)

II.1. Le Modèle Conceptuel de Communication

Ce modèle repose sur une approche théorique afin d'étudier les systèmes, il s'agit de la systémique. Celle-ci repose sur les principes suivants :

1 - Une approche du général au particulier. Tout système se décompose en systèmes.

2 - La méthode s'attache à identifier les échanges entre systèmes.

3 - La systémique amène à décomposer l'entreprise en systèmes homogènes d'information appelés domaines.

Application de ces principes

Les messages sont informants ou enclencheurs. Il n'existe pas de message informant à l'intérieur d'un même domaine.

Exemple de MCC, messages et informations.

- Avis d'encaissement : numéro compte bancaire, montant à encaisser, date d'encaissement.

- Bon de livraison : numéro de bon de livraison, date de livraison, adresse de livraison, nom du client livré, nom du chauffeur.

- Chèque : numéro chèque, numéro facture, montant du chèque, date chèque.

- Demande de facturation : numéro de bon de livraison, nom du livreur, référence interne du colis.

- Demande de livraison : Référence du colis à livrer, date de livraison, adresse de livraison, nom du client.

- Facture : numéro facture, numéro colis, montant facture HT, montant facture TTC, date de paiement.

- Facture émise : numéro de client, numéro de facture, date de paiement.

- Ordre de livraison : numéro d'ordre de livraison, date de livraison, adresse de livraison, nom du client, nom du livreur.

IV. Le Niveau Logique (MLC, MLT et MLD)

V. Le Niveau Physique (MPC, MPT et MPD)

L'entreprise émet des produits, des services et des communications à destination des marchés qui lui renvoient de l'argent et de l'information.

L'entreprise émet des produits, des services et des communications à destination des marchés qui lui renvoient de l'argent et de l'information.